技術と家族の融合 - RubyKaigi 2025 に行ってきた

道後温泉の風景

道後温泉の風景

二つの世界を繋ぐ- はじめに

技術と家族の時間。今年も私は一見別々の世界に思えるこの二つを融合させる旅に出ました。RubyKaigi 2025 への参加は、私にとって単なる技術カンファレンスではなく、家族と共に過ごす特別な体験であり、組織のマネージャーとしての成長の機会でもあります。

この記事は、技術と家族、そして組織マネジメントという三つの視点から、RubyKaigi への参加を振り返るものです。Ruby のトーク内容ではなく、カンファレンスを通じた人とのつながりや、家族と仕事の調和について書きます。

様々な立場の方々—特に家族との参加を検討している方や、組織として RubyKaigi 参加のサポートを考えている方に、一つのストーリーとして参考にしていただければ幸いです。

家族と共に歩む技術の道

RubyKaigi と家族の絆を深める旅

私にとって、RubyKaigi への参加は年々変化してきました。2018 年の仙台、2019 年の福岡では一人で参加し、できるだけ短い日程で家族への負担を減らすよう心がけていました。

2022 年の三重開催から家族との参加を検討し始め、2024 年の沖縄でついに家族 4 人での参加が実現しました。そして今年の松山開催も家族で参加することにしました。RubyKaigi は私たち家族の大切な年中行事になりつつあります。

この変化は、仕事と家族の境界線が柔軟になったコロナ禍の影響も大きいと感じています。フルリモート・フルフレックスの働き方が定着し、家族と仕事の距離が自然と近づいてきたのです。そうした過程で下記のような信念が芽生えました:

「人生が中心にあって、世の中を良くするために仕事や技術研鑽を行う」

子どもたちにも、可能な範囲で私の仕事の世界に触れてほしいと思っています。彼らはまだ小さいながらも、時に大人には思いつかない斬新な問いかけをしてくれます。彼らも、世の中を良くするためのチームメンバーとして扱っています。

学びと遊びを融合させる家族旅行

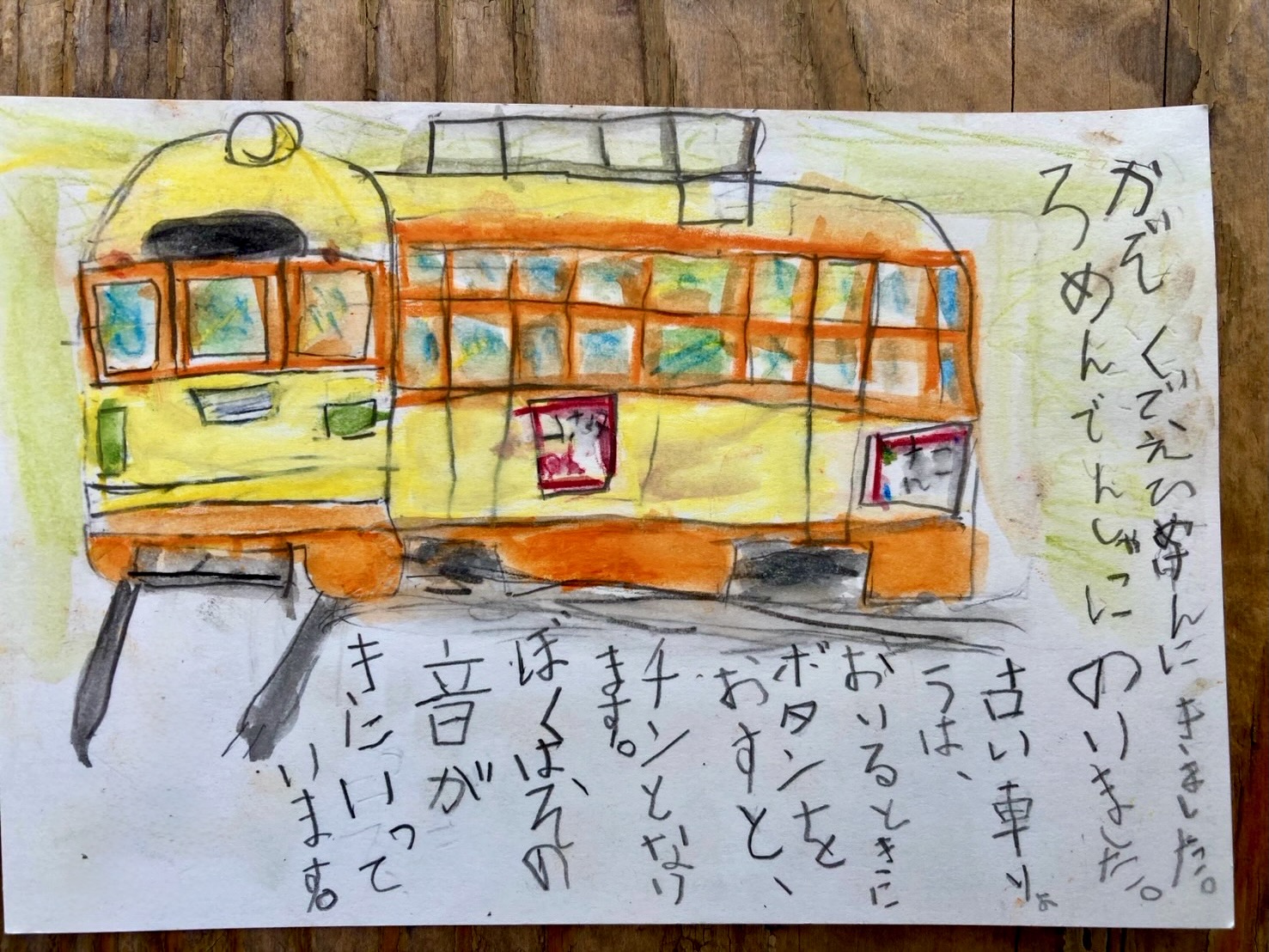

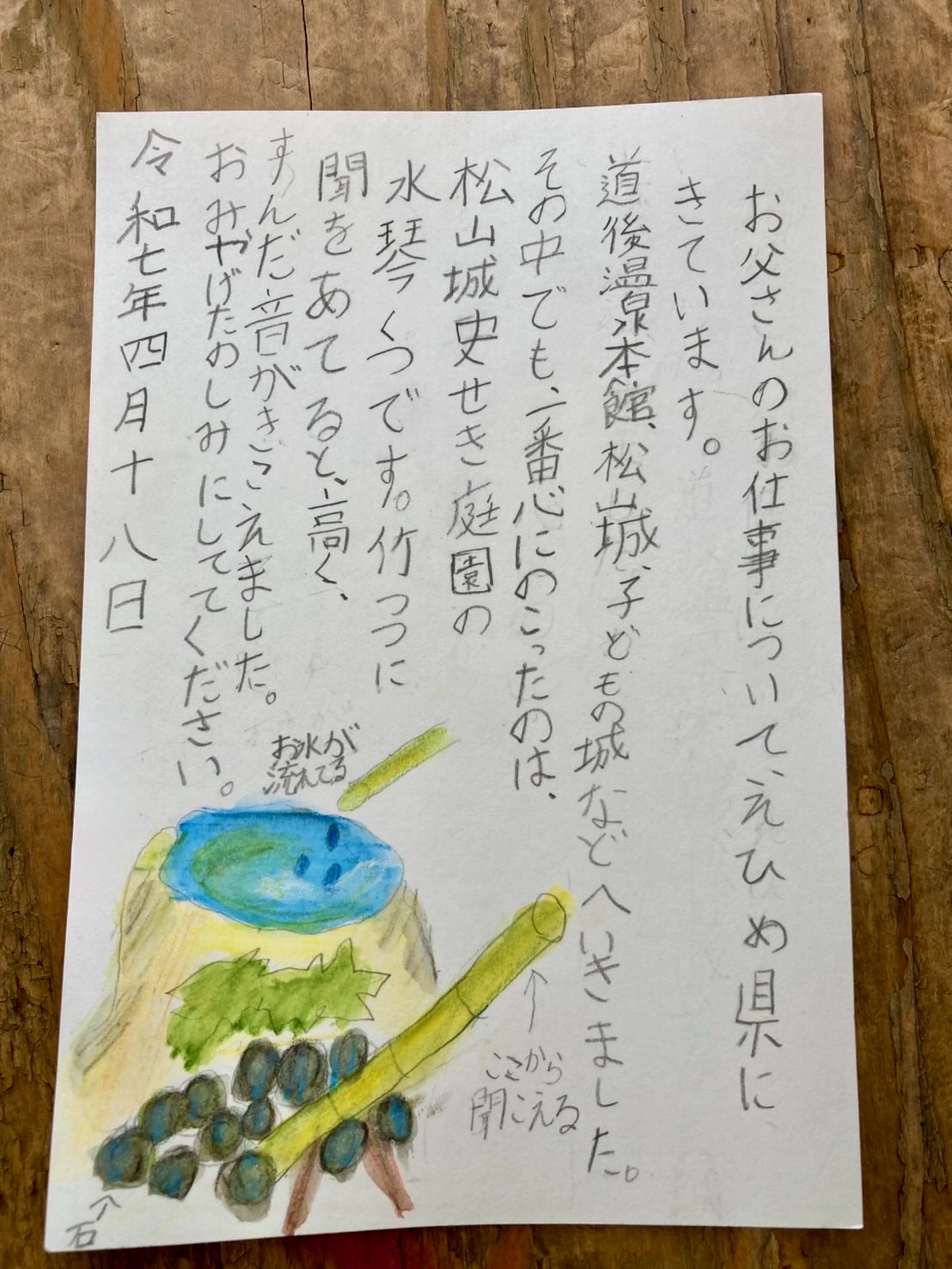

子どもたちの学業との両立も重要な課題です。学校も休むことになるので、今回は松山の文化や歴史を調べ、絵葉書にまとめるという「調査プロジェクト」を子どもたちに与えました。旅行の楽しさだけでなく、学びの機会として活かすことを意識しました。

松山城の登山や、えひめこどもの城での遊びを満喫しながらも、図書館で調査プロジェクトをする時間も確保しました。こうした体験が、子どもたちの中で「楽しみながら学ぶ」という感覚を育てていくと信じています。

組織を育てるカンファレンス戦略

効果的なカンファレンス参加ルールの構築

取締役 CTO として、単に「行きたいから」でカンファレンス参加のルールを作れるわけではありません。RubyKaigi がなぜ組織にとって価値があるのか、費用対効果はどうか、公平性はどう担保するのか—これらを経営陣に説得力をもって説明する必要があります。

現在の所属組織では、以下のようなルールを設けています:

- 年間一回の費用サポート(宿泊費・交通費・カンファレンス参加費)

- 費用に応じた自己負担割合

- RubyKaigi については 10 万円まで会社負担という特例

- 複数回参加したい場合は上長と相談をする

会社負担の上限ルールは 2024 年の沖縄開催を機に策定したもので、実際は 10 万円内に収まっているため、メンバーは自己負担なしで参加できています。

「Kaigi Effect」を組織に還元する仕組み

実際に制度提案時において役員会では、RubyKaigi の費用対効果の説明を求められました。特に積極的に人材採用をしていない(できない)背景で、どういうロジックで参加をサーポートするのかを聞かれました。カンファレンス参加の最大の説得材料となるのは、参加するメンバーがエース級の働きをしており、その成長が組織全体の成長につながるという相関関係です。

私たちの組織では採用時から「技術的な好奇心」と「教育業界への関心」を重視するようにしています。あくまでビジネスは教育がという軸であるために、技術的な好奇心のみでは「Kaigi Effect」を組織に還元するには不十分でしょう。教育業界への関心がある人材が RubyKaigi で刺激を受け、生徒の成長に貢献するという好循環を生み出しています。

また、参加しないメンバーにも配慮し、他のカンファレンス参加の提案や、社内読書会の開催、RubyKaigi 参加者による情報共有の場を設けています。組織の多様性を尊重しながら、それぞれが成長できる環境づくりを心がけています。

現場のリーダーとしての責任

RubyKaigi 開催中も、組織の運営は止まりません。特に開発組織の半数近くが参加するような状況では、残りのメンバーの負担は大きくなります。

私は期間中、できる限り緊急対応業務のトリアージとファーストレスポンスを担当し、特に初参加のメンバーが思う存分カンファレンスを楽しめるよう配慮しています。

今回も一部のシステム障害に対応するため、セッション中に iOS から状況調査し、夜に子どもたちが寝た後で復旧作業を行いました。普段から緊急対応に慣れておくことで、こうした状況でも柔軟に対応できるようになります。

実践から学ぶ—今回の滞在記録

家族との時間を大切にした 1 日のリズム

今回の松山滞在では、少し贅沢な朝食バイキングにこだわりました。鯛めしなど地元の味を楽しみながら、家族と会話する朝の時間を大切にしたのです。夜型の私にとって 6:30 起床は挑戦でしたが、この時間が家族との絆を深める貴重な機会となりました。

また、夕方には早めにホテルに戻り、家族との食事と早寝早起きのリズムを維持することで、翌日のセッションに集中できるよう心がけました。4 日間のスケジュールを通じて、家族との時間と技術への没頭のバランスを取ることができました。

4 日間の詳細スケジュール

4/15(火) 移動日

- 早朝からの業務対応、空港での軽食、松山到着後の道後温泉観光と足湯

- 家族との夕食後、子どもたちを寝かしつけてから軽い業務

4/16(水) RubyKaigi Day1

- 朝食で家族と過ごした後、別行動でカンファレンス参加

- 昼食は会社メンバーで集まってランチ

- 家族は松山城の登山と大街道でカラオケ

- 夕方に家族と合流し、子どもたちと Official Party に参加

4/17(木) RubyKaigi Day2

- カンファレンスで社外の知人との交流やスポンサーブースを訪問

- 家族は一日中「えひめこどもの城」で遊ぶ

4/18(金) RubyKaigi Day3

- セッションの合間に道後温泉に立ち寄る

- 家族は図書館で調査プロジェクトをし、午後は「えひめこどもの城」を再訪問

4/19(土) 最終日

- Deep research で紹介された鹿島で家族と自然を満喫

- 松山駅でのランチ、お土産購入後に帰路へ

人と技術をつなぐ—RubyKaigi が教えてくれたこと

今回の記事を書くきっかけは、Imaizumi さんのキーノートと Shioi さんとトークでした。Ruby コミュニティで頭角を表し、Ruby コミッターとして活躍する二人との出会いと交流を振り返る中で、RubyKaigi が私にもたらした「つながり」の価値を再認識したのです。

私にとって技術カンファレンスは、プログラミング言語や最新技術だけを学ぶ場ではありません。人と人とのつながりを育み、それが新たな発見や成長、時には組織の変革へと発展させていく機会です。

家族を巻き込むことで、そのつながりはさらに広く、深く、複雑になっていきます。それは容易なことではないのですが、私にとってはとても貴重な経験や思い出になっています。子どもたちにとっては、技術者たちの情熱や探究心に触れることで、どんな種が蒔かれるのか。それはまだ見ぬ未来への投資です。

新たな価値を創る旅路へ

RubyKaigi 2025 への家族参加と組織マネジメントの経験から、私は「技術と人生の融合」と「没頭しながらの成長」を改めて学びました。

この記事はエッジケースかもしれません。しかし、開発組織をマネジメントする立場でカンファレンスのサポート制度を構築したい方や、家族での RubyKaigi 参加を検討している方の一助となれば幸いです。

技術は探究心と人生をつなぎ、家族は心と経験をつなぎ、組織は人と未来をつなぎます。これからもつながりを大切にしながら、新たな価値を創り続けていきたいと思います。家族は今から函館訪問を楽しみにしています。